オフィスリニューアルで組織課題を本質的に改善。働く環境づくりのプロが実践した方法とは?

代表取締役社長 久保田 勝彦 様 取締役 お客様サポート部 部長 藤本 真二 様 管理部 総務チーム チームリーダー 芳野 雅彦 様 お客様サポート部 ESグループ グループリーダー 濱本 秋敏 様

- 利用機能

- 連携サービス/ツール

- 働き方

- 導入背景

- オフィスリニューアルで組織課題を本質的に改善したい

- 受付の業務負荷と入退館の記録漏れの課題を解決したい

- 座席の利用ログを活用してデータに基づいたオフィスづくりをしたい

「”これからの働く”を実現する」を理念に、モノづくりができるICT会社として広島・岩国・岡山・東京を拠点にオフィス事業を展開する理研産業株式会社さま。オフィスや組織の本質的な課題を解決するために多岐にわたるサービスや商品を組み合わせ、特定の方法に限定しない提案力を持ちながら、働く環境づくりの先駆者として改善を続ける同社に、Acall導入の背景や活用方法、オフィスづくりの重要なポイントについてお話を伺いました。

受付の業務負荷増加と入退館の記録漏れが課題に

お客様を待たせることなくスムーズな受付対応が実現

受付チェックイン導入の背景を教えてください。

Acallはオフィスリニューアル後、さらに改善を重ねていく活動の一環で導入しました。Acallに出会った時は、有人受付から無人受付への切り替えが完了していて、受付に固定電話を置いて内線でかかってきた電話に管理部が応対する運用でした。その時は部署ごとに内線電話番号を割り振り、受付でも案内書きを置いていたのですが、やはり初見だとわかりにくいですし、総務に受付からの内線電話が集中してしまったんです。従来の運用では、受付対応者の業務負荷増加、来社いただいたお客さまをお待たせしてしまうケース、入退館の記録漏れが課題でした。

玄関を入ってすぐに設置された受付チェックイン

スポットチェックインはフリーアドレス制に不可欠なツール

座席の利用ログを活用してデータに基づいたオフィスづくりを

スポットチェックイン導入の背景を教えてください。

フリーアドレス席の座席管理ツールとして導入しました。まだ導入したばかりで座席の利用ログを溜めているところなのですが、それらのデータを分析して、オフィス内における人の流れや人が集まりやすい場所を把握していきたいです。実はフリーアドレスを採用してから5〜6年経過しているのですが、データをもとにオフィスレイアウトを考えられると、オフィス全体での人の動きや配置のバランスを考慮したレイアウト変更ができますし、運用ルールも決めやすくなります。これが本来のフリーアドレス制の真髄なので、まずは自社で実践していきたいですね。

これまで肌感覚だったものがデータとして可視化されると、社員の皆さんにも伝えやすいですし、働き方もデータで示すことができるようになります(※一部部署ではリモートワークも実施している)。弊社のファシリティ事業では、お客様にフリーアドレスの導入をさせていただく機会が多く、フリーアドレスには座席管理ツールが必要不可欠だと感じています。自社でメリットを享受するだけではなく、お客様へご案内する実践事例としても、本来のフリーアドレスの良さがどんなところにあるのかオフィスツアーで体感していただきたかったんです。

また、オフィスツアーでは営業だけではなく、技術、管理担当など部署の垣根を超えてチームを組み、自社の業務効率の実践事例を各職種の視点を持ってご案内しています。お客様からも「環境改善で気づきが得られる」と好評です。

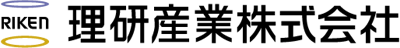

(左)視界を遮った集中スペース (右)他部署とも気軽にコミュニケーションがとれるフリーアドレス席

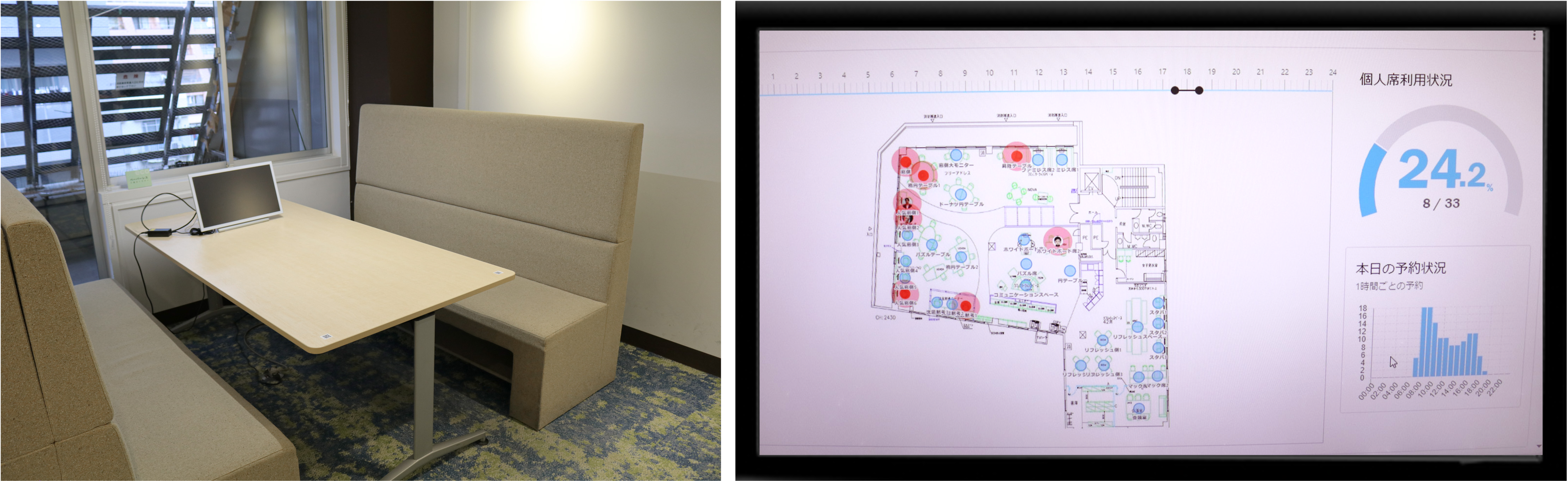

(左)打ち合わせに利用しやすいファミレス席 (右)Acallのフロアマップで社員の居場所を確認できる

決め手はTeams連携を始めとした4つのポイント

Acallを選んだ決め手はどのような点でしたか?

スポットチェックインの導入理由は前述の通りですが、最初に導入を決めたのは受付チェックインです。①受付にiPadを設置して社員のスマートフォンに通知できること②入退館の記録が取れること③Teamsと連携できること④設定が簡単であることがポイントでした。

また、Acallの営業さんから単に受付システムや座席管理システムの機能の説明だけではなく、本質的に業務がどう改善していくのか話してくれたことも大きな決め手の一つでした。

実際の来訪者や来訪者数は紙で管理していましたが、受付の内線対応がどのくらいあったのかというと、感覚でしか把握できていなかったんですね。それがデータとして管理できるのは弊社内の業務効率化としても、オフィス環境や働き方の課題を解決する事業者としても面白いサービスだと思いました。

入退館管理で何かあった時にデータを取得できていることは大きいですし、対外的に安心してもらえる材料にもなります。弊社は、受付は有人であるべきだという文化もあったのですが、コロナ禍で受付に来ていただく方が減った時期もありましたし、労働人口も減少しています。それらが複合的に噛み合ったのもありますね。

費用もそこまで高くないですし、サブスクリプションであることも導入の判断材料になりました。今後は、導入前後のビフォーアフターをお客様にも見せていきたいと考えています。

知識がなくても設定ができ、社員の浸透もスムーズでした

導入時や社内浸透で苦労したことはありましたか?

情報システム部の助けを借りることもなく、知識がない状態でも設定できました。特に受付システムはTeams連携後すぐに使えるので、社員の皆に説明を細かくしなくても、デモとして受付から社員のスマートフォンアプリのTeamsに通知をして操作する様子を見せました。一連の流れを見せたら皆理解してくれてスムーズに使い始めてくれました。簡単な機能ですし、説明もしやすかったです。

普段からTeamsを使っているので、パソコン立ち上がったら必ずTeamsが立ち上がりますし、スマートフォンの中にもTeamsのアプリ入っているので、操作感も違和感なく使えています。

(写真左)お客様サポート部 ESグループ グループリーダー 濱本 秋敏 様(写真右)管理部 総務チーム チームリーダー 芳野 雅彦 様

仕事をする場所の制約がなくなり受付対応の体制を4名から1名に削減。

入退館管理をペーパーレス化し、自動でログを取得できるように。

実際に導入されていかがでしたか?

座席管理ツールは、5階に上がりエレベータが開いたすぐの場所にサイネージがあり、誰がどこにいるのか見やすく、居場所の共有ができるのが良いですね。これから本腰を入れて運用していくので、データの活用が楽しみです。

受付システムも総務として本当に助かっています。受付に固定電話を置いて内線をつなぐ運用だった時は、部署ごとに内線番号を設けていても、迷われたお客様の多くは総務に連絡がくる運用にしていました。自席にいないと内線電話を取れなかった環境から、本人への直接通知が届いたり、総務宛の来訪でもノートパソコンやスマートフォンで対応ができるようになりました。場所の制約がなくなったのは本当に大きいです。

以前は受付の内線対応をするために4名体制で自席にいるようにしていたのですが、今はiPadに入れた受付システムを基本の運用として、受付に設置している内線は補助として使うようになりました。1名自席にいれば円滑に対応できるようになったので、体感として本当にラクになりましたね。ちょっとしたミーティングをするために自席から少し動きたい時や、近くのテーブルで打ち合わせをしたい時なども動けるようになって、業務的にも気分的にも違うなと思います。

入退館管理をペーパーレス化できたことも助かっています。これまでは紙の受付簿にお客様名を書いていたのですが、自動的に入退館のログが取れるようになったのが嬉しいです。入退館のログは後で見返すことは少ないのですが、何かあった時に誰がいつ来たかの記録が溜まっていると安心ですね。

巨大プロジェクター2つを設置した教室型のエリア。地元の大学生やお客様など様々な方が訪れている。

オフィスのコンセプトは『魅せる働き方 魅せるOFFICE』

代々続くトップダウン文化からボトムアップ文化へ

オフィスリニューアルの背景について教えてください。

これまで5回程オフィスをリニューアルしました。大きく変えたのは2017年で、昔ながらの島型のオフィスレイアウトからフリーアドレス制にした頃でした。

弊社は代々トップダウンの文化が強い社風だったのですが、現場の若手を中心にボトムアップでやりたいという声があがっていたんです。恥ずかしながら離職も少なからずあったので「今後どうしていこうか」と話し合い、思い切って社員参画型でオフィスをつくって、自分達が働きやすい環境だったり、やりたいことを実現してみようと考えて、オフィスリニューアルのプロジェクトがスタートしました。

プロジェクトでは、代表は最後までどんな家具がオフィスに入るのか知らなかったくらい大部分を社員主導で進めていましたね。一方で代表がこだわったのは軸となるコンセプトづくりです。コンセプトは代表とプロジェクトメンバーの合同で進めたのですが、代表もプロジェクトメンバーも想いが強く、白熱した議論を重ねました。

社内の文化もアップデートしたかったですし、より働きやすい場所にしたかった。それに私たちは企業の課題に合わせてオフィス環境と働き方を改善する機器やソリューションを提供する会社なので、社内にも社外にも、そして事業にも活かせるように『魅せる働き方 魅せるOFFICE』をコンセプトに決めました。

そうしてできたオフィスは先進的な取り組みをしている企業としてTV局にも取材され、自分達の実践事例としてオフィスを見学できるオフィスツアーも始めました。

実際にオフィスに来てもらってお客様と話をすると、これまで考えてもいなかった課題を教えてもらったり、関係が深まることも多く、本社をどんどんそういった場所にしていこうという想いが強くなりました。2017年以降も改善活動として何度かオフィスをリニューアルしたのですが、それを見にこられたお客様の反応もどんどん大きくなっていきました。

具体的には、毎回同じ席に座ってる方がいれば、席を選ぶ方法を「くじ引き制」にしてみたり、ケーブルが切れましたとか、もっとこうしてほしいという社員の声はオープンな目安箱みたいな形で掲示できるスペースをつくるなど、社員がアイデアを出し合ってオフィスを変えていきました。

オフィスで気づいたことや要望は「オフィス・カイゼン・ボード」へ

プロジェクトメンバーは30代を中心にフレキシブルな体制で構成

老若男女の社員の意見を取り入れたオフィスに

プロジェクトメンバーの選出はどのようにされましたか?

オフィス事例としてお客様に見に来てもらう目的もあったので、内勤ではなく外勤のメンバーが中心でしたね。当初は10名くらいで構成していたのですが、業務の状況によってメンバーの入れ替えや増減もしていました。30代を中心に構成にしましたが、ベテラン社員や老若男女さまざまな視点で意見を出し合いました。やっぱり年齢や性別によっても、目線の高さや腰が痛くならない位置や角度が作れるディスプレイの配置など、デザイン性だけじゃなくて使いやすさも重視しました。

組織課題を正しく捉え、本質的に改善ができる策を各所に

オフィスリニューアルで特にこだわったポイントについて教えてください。

オフィスリニューアルでは、当時の課題を本質的に改善するための改善策を各所に施しました。オフィスのコンセプト『魅せる働き方 魅せるOFFICE』を実現するために、働く環境を通じて会社の文化を本質的に良くしようとした時に、何をするべきなのか。ここは本当に苦労しました。

単にコミュニケーション活性化のためにフリーアドレス制にすると言っても、コミュニケーションがとれていないのかというとそうではなかったんです。けれど改善したい問題は確かにあり、結局リニューアルしたオフィスでどんな状態を目指すのか深掘りして考えていきました。

そうすると、フリーアドレス=フルオープンのような考えに捉われていたことに気づいたんです。今ある課題を解決するには、絶対にクローズの部屋は必要だし、オフィスの各所に込み入った話が手軽にできるスペースも必要じゃないかと。わかりやすい例でいうと人事面談ですが、込み入った話をオープンな場所で「ちょっと話があるんです」と話し始めると、やっぱり気になって聞き耳たてちゃうじゃないですか。そういった時に、会議室をとらなくても手軽に少し聞かれたくない話ができるスペースを各所に配置して、周りに話を聞こえにくくするサウンドマスキングを導入するなど、いろんな話をクイックにできる場所をたくさん作りました。

今ではこの環境が当たり前になりましたが、もしかしたら当時は上司と部下の会話が少なかったのかもしれないです。

あと、弊社は議論は活発なのですが書く習慣がなかったんです。そうすると共有漏れや認識の相違が出てきてしまうので、書く習慣をつける目的でホワイトボードをたくさん入れることにしました。

(左)サウンドマスキングが設置されたエリア(共通)各所にオフィス家具の性能やレイアウトの工夫で視界や音を遮り、込み入った話を手軽に環境にしている

(左)完全にクローズドな会議室 (右)机や壁一面にがホワイトボードになっているエリア

コミュニケーションの質が向上し、社内の雰囲気がガラリと変わった

オフィスリニューアル後の社内変化について教えてください。

社内の雰囲気はがらりと変わりました。一番大きなリニューアル時も盛り上がりましたし、やはり自分達がつくったオフィスという実感を持てたのが大きかったと思います。社内の様子を見て、停滞期に入ったら変えていくようにしているのですが、その都度バージョンアップしたりプロジェクトメンバーが変わったりしているので、どんどんアップデートされたオフィスになります。おかげさまで若い世代の社員からも「本社で働きたい」と言ってくれるようになりました。

具体的には、コミュニケーションの質が大きく変わりましたね。コミュニケーションがなかったわけではないのですが、元々島型のオフィスレイアウトだったので、どこか他部署の人と話すのに気を遣うところがあったんです。部署の垣根を越えにくいところがありましたね。当時はインターネットも有線LANだったので、業務のことで少し話したくても席を移動しにくいですし、部署が島で分かれているので移動すると目立つんですよね。

本来であれば気を遣わなくていいところに気を遣う環境ではなく、他部署の社員にちょっとした相談をしたい時はパソコンを持っていって、手軽にカジュアルにコミュニケーションがとれる環境にしました。

弊社とってフリーアドレスの導入は、単にコミュニケーション量を増やすためではなく、オフィス構造から生まれていたコミュニケーションの質を改善するためのものでした。今は管理部門のみ固定席にしていますが、それ以外は1階から5階まで全てフリーアドレスにして、無線LANの整備も行いました。

フリーアドレスにした当初は他部署とコミュニケーションをとりやすくなった一方でチームとしての会話はしにくくなるという課題もありましたが、毎週月曜日だけチームで集まるなどの運用でカバーできています。

社員が集うリフレッシュスペース

組織が目指す姿とオフィス環境がリンクしていることが大切

社員参画型のオフィスリニューアルで皆が愛着が持てる場所に

今後のオフィスづくりの方針について教えてください。

その時々に合わせて変えるものは変えていかないといけないですが、本社は本当によく手をかけたので、これからは拠点に力を入れていきたいです。拠点は無線LANの整備は完了していますが、オフィス家具が一部使いにくい部分もあったりするのを文句言わずにうまくレイアウトつくってやってくれているので、そこの整備が優先順位として高いですね。あと、今年の4月から東京支店はオフィスを残しつつも、実験としてWeWorkに入居するので、そこで得た知見を広島でも活かしていきたいです。

事業としては、さまざまな企業様がそれぞれ目指す姿に近づけるオフィス環境づくりをサポートしていきたいです。最近だと地域貢献に関心を抱いている若い世代も多く、それが会社が目指す方向性とも合うのであれば、オフィスを通じて地域貢献することもできると思うんです。

私たちの近年の取り組みとして、地元の家具屋さんと組んで、オフィスで使う椅子や木工などの家具を仕入れて売ったり、自社でもおいていたりするのですが、本当の地域連携って恐らくそういうことなんだろうなと思います。これは一例ですが、社員も参画意識をオフィスに持てれば定着率も上がるでしょうし、口コミで働きたいという人も増えていくんじゃないかなと考えています。いかにそれぞれが愛着を持てる部分を増やしていくかということでもありますね。

代表取締役社長 久保田 勝彦 様

社員の採用や定着率のためにオフィス環境を変える企業が増加

近年、広島でオフィスの相談に来られるお客様の意識や需要に変化はありましたか?

東京では「出社したくなるオフィス」を作りたいとよく聞きますが、広島のお客様は二極化している傾向です。

1つ目は人数や環境が変わったことによる増床やレイアウト変更です。具体的には会議室や更衣室を新しく作りたいとか、Web会議が増えてきたのでフォンブースを増やしたいというお声ですね。

2つ目は、社員の採用や定着率を高めるためにオフィス環境を変えていきたいというお声です。オフィス環境の改善を通じてボトムアップの文化に変えていくのもそうですし、社員の採用や定着に対する意識が高くなっていると思います。そのために、オフィスを綺麗にして課題を解決できる工夫を凝らし、コミュニケーションの量や質を高めたいというところに着地するのではないでしょうか。

取り扱い商材に関わらず、オフィスの悩みを解決する方法を提案していきたい。

オフィスに悩まれている企業の皆さまに伝えたいことはありますか?

オフィス移転やオフィスレイアウト変更をされたいお客様も多くいらっしゃるのですが、そういうことじゃなくても、 例えば「モバイルパソコンを導入したい」「どういう働き方が良いのかわからない」「 顧客管理はどうすればいいのか」など、オフィス環境や働き方に関することであれば、なんでも相談いただきたいです。

Acallさんに関わるところでは「受付ってどうやって運用してますか」というお客様もいらっしゃいますし、「車両管理どうしてますか」というお客様もいます。どうしてもオフィスというと、ファシリティを意識しがちなのですが、私たちはそうではなく、企業様ごとの課題や悩みを本質的に解決したいんです。恐らく当社も同じ課題を抱えていたりもするので、そこは自分たちが先陣をきって実践していくことで皆さまの参考になれたらと考えています。

働くことそのものを解決するためにお客様とも議論し合って、お互いが気づきを得られる場にすることを大切にしています。その結果、弊社がわからないことは解決できる会社を紹介しますし、その解決策がITや機器などのツールなのであれば弊社にお任せいただいて、一緒に働くことそのものを解決していけるのが一番の理想です。あくまでオフィスに来ていただくのはきっかけづくりであったり、深掘りする機会なので、是非気軽に立ち寄ってください。

(写真右)代表取締役社長 久保田 勝彦 様 (写真中央)管理部 総務チーム チームリーダー 芳野 雅彦 様(写真左)お客様サポート部 ESグループ グループリーダー 濱本 秋敏 様